フリーばかりでめっきり北アルプスから遠ざかっていた10月初旬、F戸先輩から「錫杖に行きませんか」と声が掛った。去年10月の小川山セレクションの大失態からはや1年、夏の2週間小川山独り合宿の甲斐もあり、5.11aを数本落としていた。「そろそろアルパインに出てもいいのかな?」とビビりながらも「行きます!」と誘いに乗った。「ところでどのルートを考えてるんですか?」と聞いてみると、「Little Wingですね」。すぐに日本の岩場(下)で確認してみると、グレードは5.10cで中々歯ごたえのあるルートのようだった。

週末の天気が思わしくなく、ギリギリまで場所変更も視野に入れていたが、前日の金曜日の昼前にLittle Wingに突撃することに決まった。土曜日は早ければ午後2時過ぎには雨が降り始める可能性があること、僕がまだ未熟かつ初錫杖岳だったことから、F戸さんのオールリードで巻きながら行くことに決まった。天気にかなり不安を感じていたが、これでかなり気が楽になったのは確かだった。計画書を出すように言われたものの、ルートが中々に分かりにくい。そもそもアルパインのトポは分かりにくいが、今回のルートは少し変則的だった。日本の岩場(下)には、第一ルンゼを6P登り、スラブを左にトラバースしてLittle Wingのように書かれていたが、F戸さんからの指示は非常に短く、「第一ルンゼ左からLittle Wingに継続」だった。「なるほど…これは計画書を書かせることでルートをしっかり予習させる意図やな?」。あまり時間はなかったが、日本の岩場(下)の他に、廣川健太郎氏のアルパインクライミングルートガイド、ブログの「のぼるひと」と「今日からきみは!!」も何度も確認しながらルートの特定に取り掛かった。

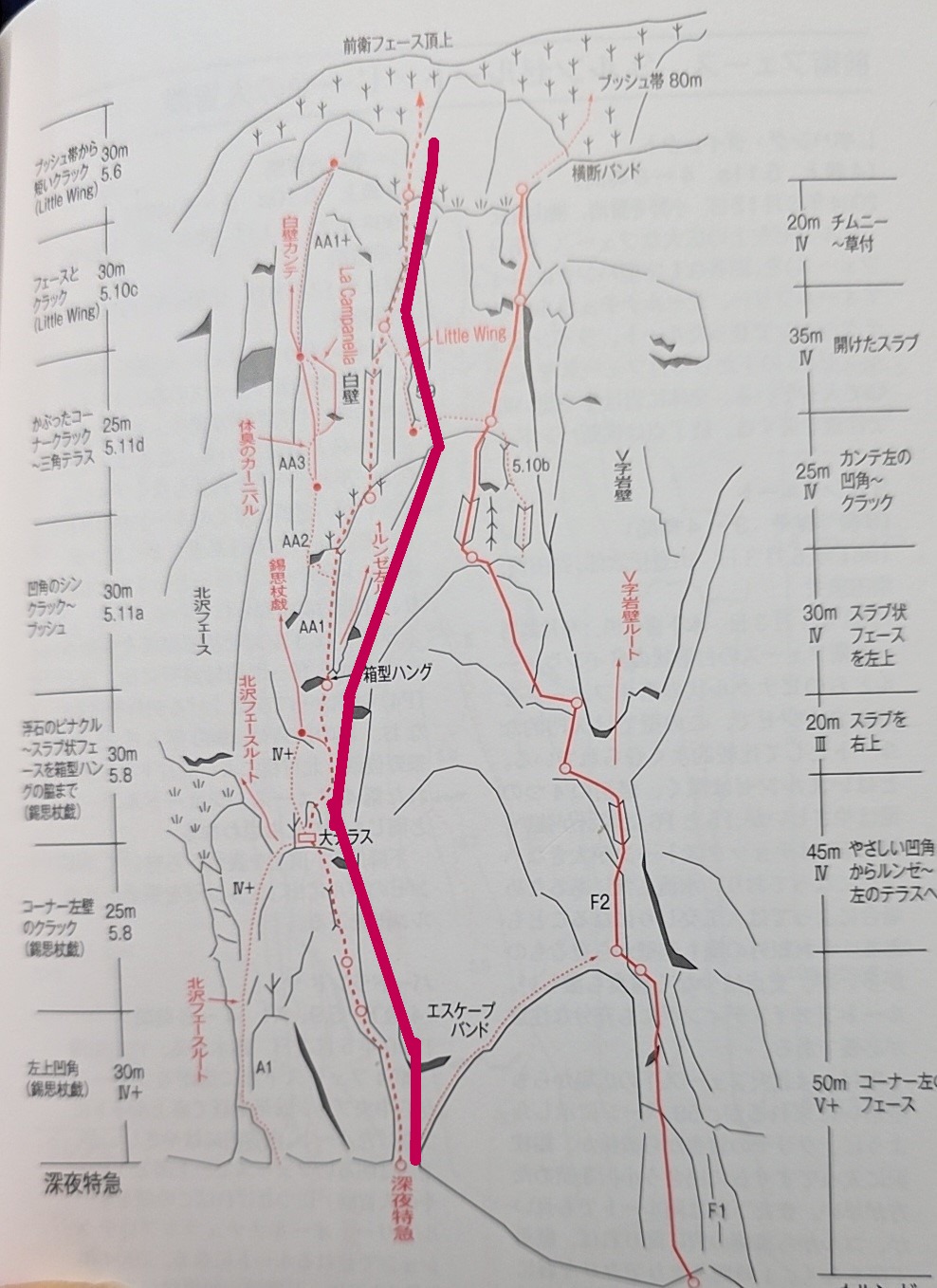

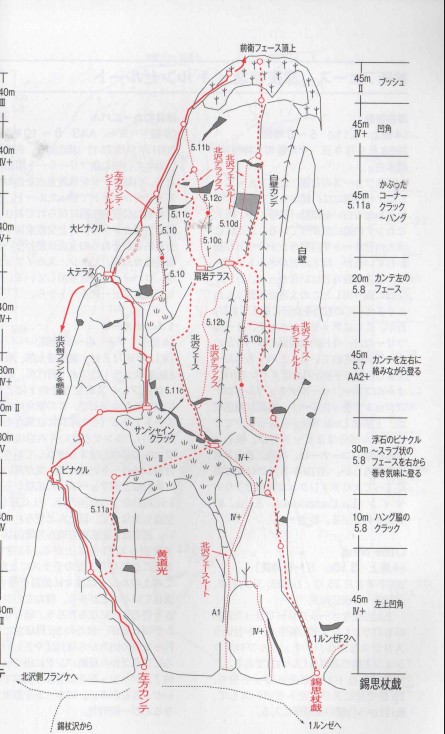

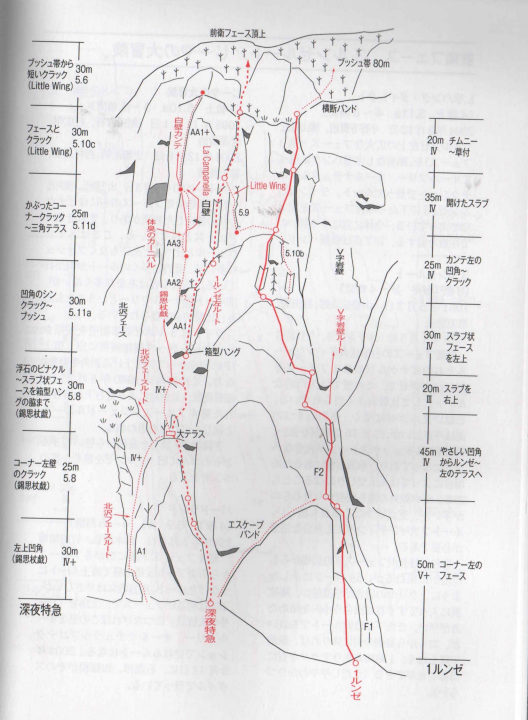

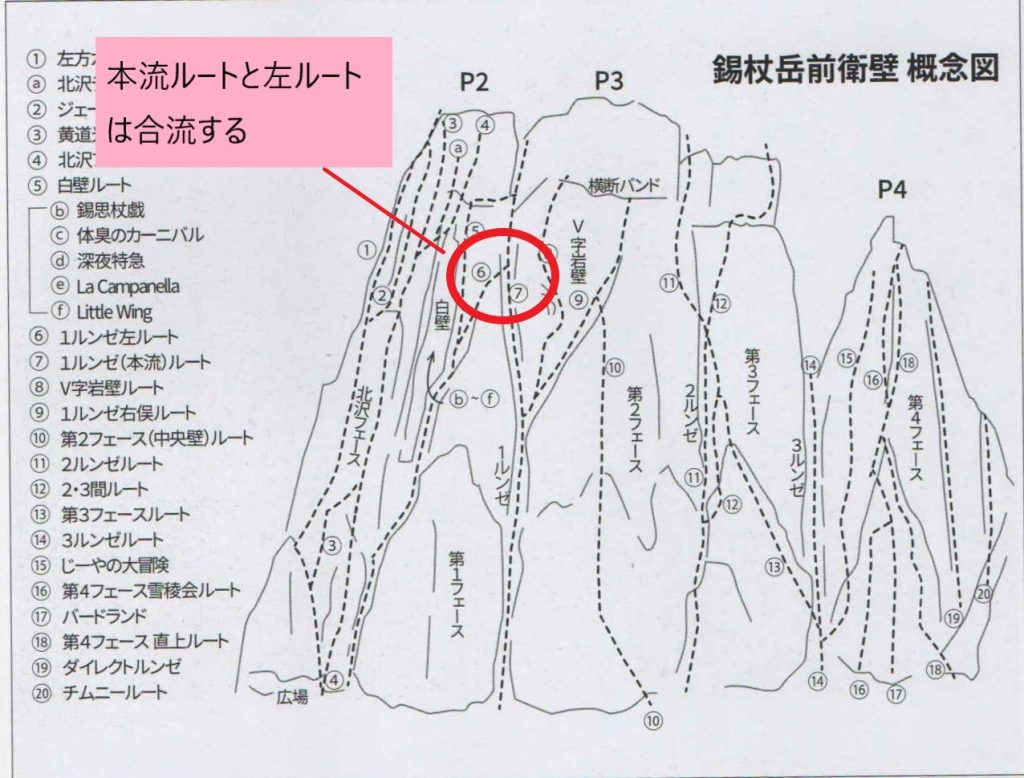

最後までモヤモヤは消えなかったが、恐らく下部はいろんなルートで共通になっているようだった。例えば、上の図で深夜特急というルートがあるが、その下部は錫思杖戯(しゃくしじょうぎ)というルートを辿る。F戸さんが言ったルートも同じく錫思杖戯を3ピッチ登り、そこから右に派生している第一ルンゼ左ルートに行くということだろう。少し気になったのは、上のトポの第一ルンゼ左ルートの矢印がLittle Wingの取り付きに届いていないことだった。途中でルートが途絶えるのも考え辛く、第一ルンゼ左ルートは第一ルンゼ本流ルートと合流するという記述もあったので、多分これでLittle Wingの取り付きに着くんだろうと推察した。トポやいろんなレコから、下降は登ったルートを懸垂下降で間違いなさそうだった。基本ナチュラルプロテクションのルートだが、各終了点にはしっかりしたハンガーボルトがあるようだ。こういう推察ベースでルートと所要時間を埋めた山行計画書をF戸さんに先に見せると、「まあいいかと思います」という返事をいただいた。ロープは50mダブルロープ2本、カムは3番までお互い1セットずつ、F戸さんが4番を持って来てくれることになった。装備からハンマーとハーケンが抜けていたので、それを追加するように指示をいただいた。

土曜日の朝5時『スタート』と決まったので、不得意な前夜発を選択した。金曜日の夜の8時半頃自宅を出発すると、道中はずーっと本降りの雨だった。やっと雨が止んできたのは長野道に入った辺りで、「ほんまにこれ登れるんかいな?」と不安にならざるを得なかった。錫杖岳登山口の駐車場は濃飛バスの中原高原口バス停のすぐ裏だ。新穂高温泉の無料駐車場まで行くことばかりだったので、ここに車を止めるのは初めてだった。午前12時頃、僕が駐車場に着いた時には車が1台しか止まっておらず、本当にこの駐車場であっているのか不安になった。駐車場内には、「緊急時のヘリの着陸場所なので、長時間の駐車はご遠慮ください」のような注意書きもあり不安感を煽る。LINEを開くとF戸さんから午後11時半過ぎに「あまり早くスタートしても岩が冷たいので朝5時『起き』で行きましょう」とメッセージが届いていた。あたかも先に到着しているようなメッセージなのに、駐車場にF戸さんの車は止まっていない。「やっぱり場所違うんかな…」。堪らずLINEで、「今着いたんですが、場所が違うかな…?」とF戸さんに聞くと、「私はまだ着いてないので何とも...」と返事があり、逆に安心した。「トンネルを出て橋渡った所にある場所ですよ」と言われ、「あ、ここであってますね。ではおやすみなさい」とジムニーのシートを倒し、眠りについた。

翌朝、準備に人一倍時間がかかる僕は、午前4時50分にセットしたFENIX 7X Proの振動で目を覚ました。まだ暗い中外に出てみると、いつのまにやら車が増えていて、僕の車を含めて6台になっていた。こんな天気でもやはりシーズンの錫杖岳は人気なようだ。以前この時期の車中泊を舐めていて、春・夏用シュラフで寒くて寝れず痛い目にあったことがあったので、今回は厳冬期用のイスカのニルギリ(-15℃、720FP)を使った。そのおかげで他の車がやって来たことにも全く気付かず、朝までぐっすり眠ることができた。

5時を少し回った所でF戸さんに挨拶し、準備を整え午前5時45分に駐車場を出発した。方向音痴のせいだが、スタートは思っていたのとは全く逆方向だった。駐車場の前の道路を戻り(ロープウェイ駅とは逆側)、橋を渡って右に折れ(道路を横断)、蒲田川右岸の上流沿いに付けられた槍見温泉への細い車道を進む。

しばらく歩くと槍見温泉の脇に登山ポストがあり、登山道が続いていた。ここは笠ヶ岳に続くクリヤ谷登山道で、かなり荒れている印象を持っていたが、序盤は比較的歩きやすい道だった。クライミングのアプローチは険しいことも多いことを考えると、かなりマシな部類だ。駐車場から40分ほで「穴滝」とヤマレコで表示されるポイント着いた。ここで最初の渡渉がある。それほど水量は多くなく、濡れることなく対岸に渡ることができた。行きには気付かなかったが、渡ってすぐにお地蔵さんがある。

渡渉後20分程歩くと、前方にこれから行く錫杖岳前衛壁が見え始めた。ひんやりした空気の中、紅葉に包まれた前衛壁がなんとも言えずかっこいい。秋登山は汗をかかないように歩くのが鉄則だが、こんなにひんやりしていてもジワリと汗をかいていた。

さらに10分ほど歩くと錫杖沢出合への下りになり、クリヤ谷の対岸に渡渉して錫杖沢の左岸の踏み跡を登って行く。一般登山道ではないのでこの辺りからキツイ登りが続く。15分ほど登りをやると、どこかのブログで見たことのある目印の「白ヘルメット」が出て来た。

F戸さんがそのヘルメット方へ下って行ったので、てっきりそっちだと思って後ろを追いかけた。しかし、このヘルメットは錫杖岩舎への目印だったようで、岩舎の様子を見たかっただけようだ。すぐに登り返してきた。ちなにみ、岩舎(いわや)とは別に岩の小屋があるわけではなく、岩がいい感じに雨を避けられる形になっている場所のことだ。また白ヘルメットまで戻り、引き続きキツイ登りを続けると、15分程で前衛壁の左方カンテルートの取付きに到着した。そこから右に踏み跡をトラバースして行くと、結構広めの平らなスペースに辿り着き、そこが僕らが今日行くルートの取付きだった。

取付きは安定しているので、ここで装備を整える。カムを3番まで2セットと4番を1つ。僕は小さいサイズは最近買ったトーテムカムを持って来ていて、重複しているキャメロットZ4は置いてきた。しかし、マイクロサイズは多めに持っておいた方がよかった。やはりナッツを使えるように訓練せねばと感じた(僕はオールフォローなので今回は無関係だが、F戸さんはマイクロサイズが不足したせいでランナウト気味になった)。そして、脱出用のミゾーのチコ(ハンマー)とハーケン3枚を僕は持った。ルートをしっかり把握できていないアルパインに行く時は、ハンマーとハーケンは必須だ。いつでも脱出して下りられる(ハーケンで支点を作って懸垂下降)ようにするためだ。急な天候変化で低体温症になると、人は簡単に死んでしまう。

お互いザックはBDのブリッツ28でここまで来たが、2人の荷物を僕のブリッツ1つにまとめた。分かってはいたのだが、失敗だったのは僕とF戸さんはダブルロープが全く同じ赤のルンバ(ペツル)だったことだ。ロープの色が違った方が、コールの際に何かと分かりやすいが、仕方がない。右、左でコールすることにした。

【1P目 錫思杖戯の1P目 Ⅳ+ 午前8時過ぎにスタート 30m】

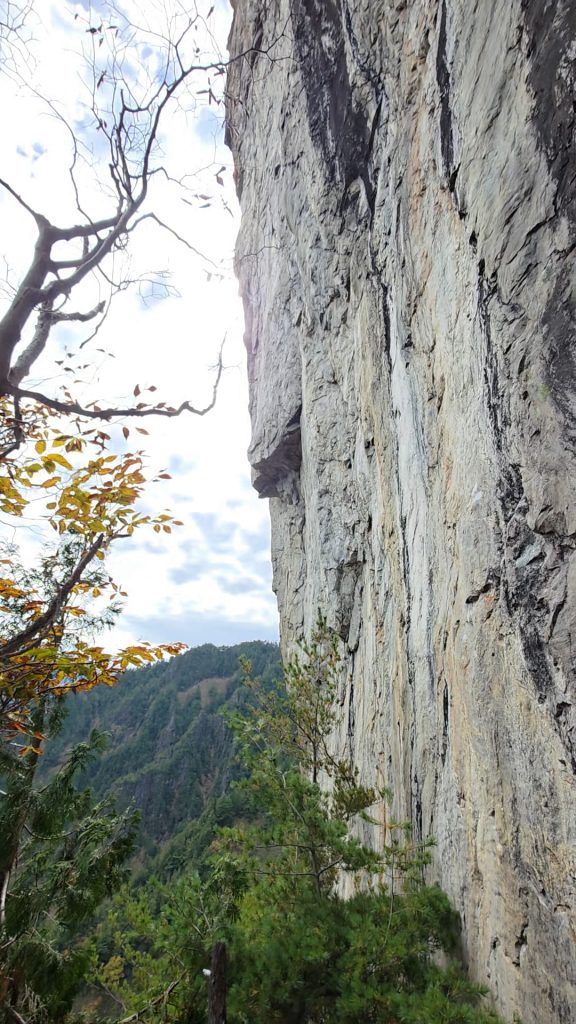

1P目は上の写真にあるようにびしょ濡れの所からスタートした。2人だと中々写真を撮れないので、途中の写真はない。最初の濡れている部分が緊張するが、そこを過ぎると岩は乾いていて、特に登り自体に難しさはなかった。手はガバが多く、足もしっかりだった印象だ。下調べした時に「意外に悪くて一気に目が覚める」と誰かが言っていた気がするが、岩の状態が良かったのか、そういう風には思わなかった。

【2P目 錫思杖戯の2P目 5.8 25m 9時半終了点】

残念ながらここも途中の写真なし。まずはスタートが少し難しい。それなりに立った壁に縦に入ったクラックを頼りに登る。取れるガバが遠いので、クラックにしっかりフットジャムをきめ、体を上げないといけない。多分去年の僕なら苦労したかもしれない。瑞牆山カサメリ沢のオランジュ岩「ちちくりまんぼう(5.10c)」でフットジャムを散々練習した効果がでたようだ。一段上に上がった後も難しい。サイドにいやらしいサイズのワイドクラックがあるフェイスだ。クラックはチキンウィングサイズだが、少し広めなので決まりにくい。左膝を入れ正面のフェイスの細かいスタンスを拾って登り切った。確か手のガバはなかったので、中々に手ごわい5.8だった。9時半前に終了点に到着した。

【3P目 錫思杖戯の3P目 5.8 30m 10時10分終了点】

ここはスタートからしばらくプロテクションが取れない。フリーだとまあ簡単なスラブだが、細かいカチとフットホールドを確実に拾って登る。すると右に「ミサイル」だか「発射台」だかと呼ばれる岩の突起ががって、その根元に小さいサイズのカムがきまる。

ミサイルはいいホールドも提供してくれありがたい。ミサイルの上に立ち、その先のスラブフェイスを登るが、少しバランスが難しい。自分でバランスのいい場所を探しながら、右に左に動きながら進んで行った。かなり足場が狭い岩の切れ目の入り口に終了点がある。

【4P目 第一ルンぜ左ルート 体感5.8 多分30m 終了点11時10分】

4P目から深夜特急と分かれ、第1ルンぜ左ルートを行く。(ここまで登ってきた3ピッチは錫思杖戯の下部で、深夜特急という高難度ルートも同ルートを辿っている。しかし、日本の岩場(下)のルート図では、錫思杖戯と深夜特急で同じはずの下部が違ったように書かれていた。僕らが辿ったルートはより日本の岩場(下)の深夜特急のトポに似ていた)

スタートは岩に乗り上げ、ちょっとしたハングを右に回り込みながら上がっていく。ハングの入口の根本にカムを効かせたいところだが、収まりが良くなかったようで、F戸さんはもっと回り込んだところにあるハーケンにラニングビレイを取った。その後に続くワイドセクションもバランスが悪いようで、時間を使いながらじっくりと登っていた。F戸さんが見えなくなってしばらくして、「ビレイ解除~!」のコールがかかり、僕の番になった。ハングの入口をアンダーで取り、右に回り込む。ハングを回り込む所のバック&フットは、体が斜めになる感じで気持ち悪かったが、何とか足を上げうまくのっこすことができた。その後は少しいやらしいラインを左上し、最後はぐずぐずの草付きを這い上がって、広いテラスにある終了点に到着した。

【5P目 Little Wing 1P目 5.9 25m弱? フォロースタート13時12分】

4P目の終了点は、2P目の終了点の大テラスと同じくらい広いテラスだった。ここでしばらく行動食を食べながら休憩した。前方にやたらとでかいこんもりした山が見えた。「あれなんでしょうね?」「あれは焼岳ですよ」。確かに言われてみれば思いっきり焼岳だ。

そしてその左の方にそれなりに立派な山が見え、「あれは西穂かな?」と思っていたら、その左に更に異様にかっこいい立派な山が見えた。「え?!その左にごっついのあるな…あれが西穂?」「あれが西穂ですよ」。しばらく北アルプスに行かないうちに、色んなことを忘れてしまっている。ここからは白壁がよく見えた。白壁に拓かれたよりダイレクトなLa Campanella (5.13b R)にはロープとヌンチャクがかかっていた。

テラスで30分ほど休憩して、まずF戸さんが前の岩壁を登ってLittle Wingの取付きを目指す。彼もここからは初めてなので、この上をどれくらい登ればLittle Wingの取付きになるのかは行ってみないと分からない。なので、一応確保しながら登るが、すぐに取り付きが現れたようで、上から「ありました!」と声がかかった。短く簡単な登りだったのか、F戸さんから「上がって来てください、確保はしないから」と合図がある。この岩の右のラインは最初の一歩以外は階段状だった。ただ右側の下は崖なので、その最初の一歩で滑ると落ちてしまう。本能的に難しいが安全な左側を選択した。ザックを先ほどの終了点の木の根元に置き、フリーで登り始めた。Little Wingをトップアウトしたら懸垂で同じ場所に戻って来るので、「荷物は置いて行きましょう」とさっき言われていたからだ。1、2段慎重に登りF戸さんが見える所まで行くと、「あれザックは?」「え?さっきの所に置いてくるんじゃないんですか?」と言うと、「いや、Little Wingの取付きに置こうと言ったんですよ」。なるほど…。「じゃあ、下りて取ってきます」。少し間があり、「下りれますか…?」。だよね…。「まあ、ちょっとやってみます…」。慎重にクライムダウンし何とかさっきのテラスに下り、ザックを背負った。「右の方が楽ですよ、登るの」と言われ、今度はビビりながら右(崖)側から登り、Little Wingの取付きにやって来た。

F戸さんがまず登り始めた。出だしが、安定するまで少し悪いようだ。このピッチは途中で白壁方向(左)にトラバースするが、どの高度でトラバースするかの見極めが難しいと「のぼるひと」のブログで確認していた。出だし以外は順調に進んでいたF戸さんが、途中で止まって考え始めた。しばらくして、「ちょっと登りすぎたみたいなんで下ります」。なぬ?ここをクライムダウンするんか!?。さすがのF戸さんもかなり慎重にクライムダウンし、何とかトラバースしやすい地点から無事に終了点の三角テラスに辿り着いた。「ビレイ解除!」

「登って下さい」の合図があり、僕も登り始めた。最初のバランシーな部分をクリアすると、後は手はガバが多かったので、問題なく登っていく。トラバースまでは、リードと違って単純に登るだけなので、普段やっているフリーに比べれば当然簡単だった。しかし、トラバース部分は高度感満載で、手・足の拾いは、正にフリーのショートルートさながらの難しさだった。何とか無事にF戸さんのいる三角テラスに合流すると、彼も「いや~、さっきのクライムダウンは悪かった」と言っていて、初見のアルパインは5.9でも侮れないと感じざるを得なかった。

【6P目 Little Wing 2P目 5.10c 30m フォロースタート13時12分、下降開始 13時37分】

遂に核心ピッチにきた。幸い天気も持ちそうだった。狭い三角テラスからF戸さんがスタートした。最初にハンガーボルトがあるが、そこにクリップするまでにバランス悪い中1、2歩上がる。僕はハングドッグ状態でビレイしていたが、F戸さんのバランスに影響するようで、壁にぴったり付くように指示された。F戸さんは少しトラバース部分を戻ってから上に上がり、ハンガーボルトにクリップした。ただ、このハンガーボルトはネジが緩んでいて、くるくる回っていた。壁の形状のせいで、ここから先はF戸さんの姿はすぐに見えなくなった。ロープの張りを頼りにビレイする。かなり慎重に登っているのが伝わって来た。ロープを出し、またかなりの長さを手繰るというのを数回繰り返したからだ。その後、「ロープ出して、出して!」と言われ、急いでロープを出す。しばらくすると、上から「ヒャッホー!」というような軽い叫び声が聞こえ、彼が登り切ったんだろうなぁと想像した。しばらくして、「ビレイ解除!」のコールがかかった。

引き続きフォローの僕が登る。僕はトラバースに戻らずそのままテラスから上がり、ハンガーボルトのヌンチャクを回収した。その後は、正にフリーの5.10cのフェースといった感じで、楽しい登りが続く。薄いが顕著な足があり、着実にそこに足を乗せ、フィンガークラックの所々に隠れているカチをしっかり掴む。左右に短くトラバースしながら岩の弱点を突いて登るので、ルートファインディングが難しい要素なのだろう。その点、フォローはかなり楽だった。一か所少し広めのクラックに左手をきめる所が、湿っているせいでぬるっとしてきて緊張したが、僕もフォローノーテンがかかっていたので、必死に持ちこたえた。

気持ちよく登り切り、終了点のF戸さんに合流した。いつものように終了点からビデオを回す。2人だと中々写真を撮れず、一番いい所の写真は撮れずじまいだった。ビデオを回しながら、「まあ、このルートはリードしないと意味がないので、今度やります」と言うと、F戸さんが「お!」

この上にもう1ピッチあるのだが、いつ雨が降り出すか分からない、かつ草ボーボーの不快な5.6なので、ここで終了とすることにした。頂上に立ちたい癖がある僕は少しだけ残念だったが、雨には降られたくない。

下降は懸垂下降で登って来たルートを戻った。ルートに後続パーティーがいなかったので、気兼ねなく下りることができた。まずは、Little Wing1P目の取付きまで一発で下降。ここで残置していたザックを回収した。

次は第一ルンゼを下りるか来たルートを下りるか迷ったが、ロープの屈曲がマシそうな来た道を選択した。次の懸垂で3P目の終了点まで下りた。3P目にはロープが引っ掛かりそうな所にハーケンが打たれていたので緊張したが、無事にロープを引くことができた。次は大テラスを越えて1P目の終了点まで下りた。ここが一番屈曲していたので、ロープの引きが大変だったが、2人でかなりの力を入れて引っ張ると無事に回収できた。そして、次でルートの取付きまで戻った。時刻は午後2時半頃で、結局懸垂は4発だった。

取付きで帰り支度をしながら、「なんだかんだ言って雨も降りませんでしたね」と僕が言ったそばからポツリ。「余計なこと言ったから降り始めましたね」とF戸さんに言われ、急いで下山を始めた。帰りは下りかつ岩が雨で濡れいたので、両手を使って慎重に下っていった。しかし、1時間半ほどで中原高原口駐車場に辿り着き、僕が適当に考えた時間よりも1時間程早い下山となった。鷹見岩南山稜以来の骨のあるマルチピッチに大満足な反面、早くこれくらいのルートをリードしたいとの思いを強くした山行だった。

2025.10.25 錫杖岳 Little Wing: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdyNlVYCXFXAyp05arvLvdQTgSpWhPdF